プロダクトとブランドの関係性 パート2

目次

【第2部】お客様の選択心理を理解する – ブランド優先の脳のメカニズム

第1部では、飲食店のインスタグラム運用において「料理(プロダクト)」よりも「お店の世界観(ブランド)」を伝えることの重要性について解説しました。第2部では、なぜお客様は料理よりも先にお店の世界観(ブランド)を選ぶのか、その脳のメカニズムについて深掘りしていきます。

- 第1部:料理よりも店の世界観が重要 – 飲食店のインスタグラム運用の本質

- 第2部:お客様の選択心理を理解する – ブランド優先の脳のメカニズム(本記事)

- 第3部:プロダクトとブランドの関係性を活かした飲食店のインスタグラム戦略

- 人間の脳は一日に3000〜4000回もの選択をしており、効率的に判断するメカニズムを持っている

- 現代では「良い料理→来店→ブランド構築」ではなく「魅力的なブランド→来店→料理評価」の時代

- お客様は「カテゴリー→ブランド→プロダクト」の3段階のフィルターで選択している

あなたも思ったことがあるこんな疑問

- 「なぜ同じような料理でも、お店によって価格が違っても売れるの?」

- 「なぜお客様は料理の味よりも、SNSでの見栄えや店の雰囲気で選ぶことがあるの?」

- 「なぜ技術的に優れた料理を出しているのに、もっとカジュアルな店に負けることがあるの?」

こんな疑問を持ったことはありませんか?実は、これらの謎を解く鍵は「ブランドとプロダクトの関係性」と「人間の脳の選択メカニズム」にあります。

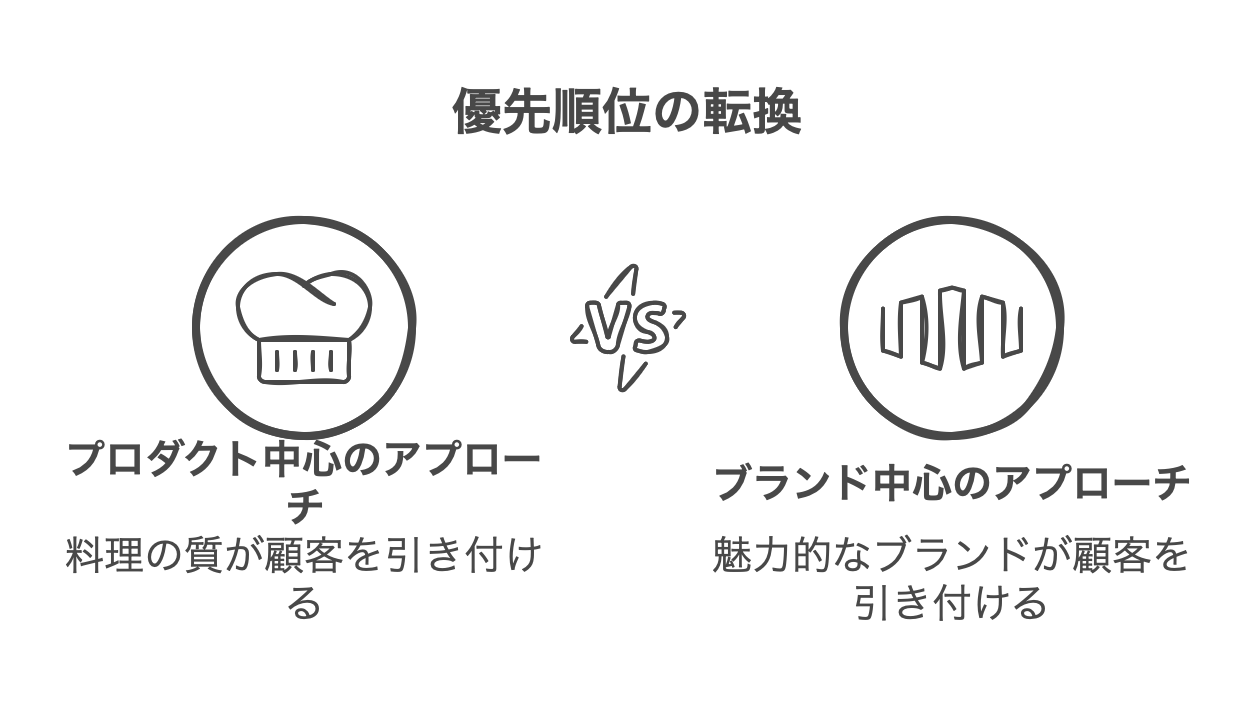

プロダクト優先からブランド優先への転換

従来の飲食業の常識では「良い料理を作れば客は来る」という考え方が主流でした。しかし現代では、この関係は逆転しています:

旧来の考え方:良い料理(プロダクト)→お客様が来店→ブランドが育つ

現代の現実:魅力的なブランド→お客様が来店→料理が評価される

つまり、「プロダクト中心」から「ブランド中心」へのパラダイムシフトが起きているのです。これはなぜでしょうか?

人間の脳はブランドから選択する仕組み

人間の脳は毎日、約3000〜4000回もの選択をしています。起床してから就寝までの間に、「何を着るか」「何を食べるか」「どのルートで通勤するか」など、無数の判断を繰り返しています。

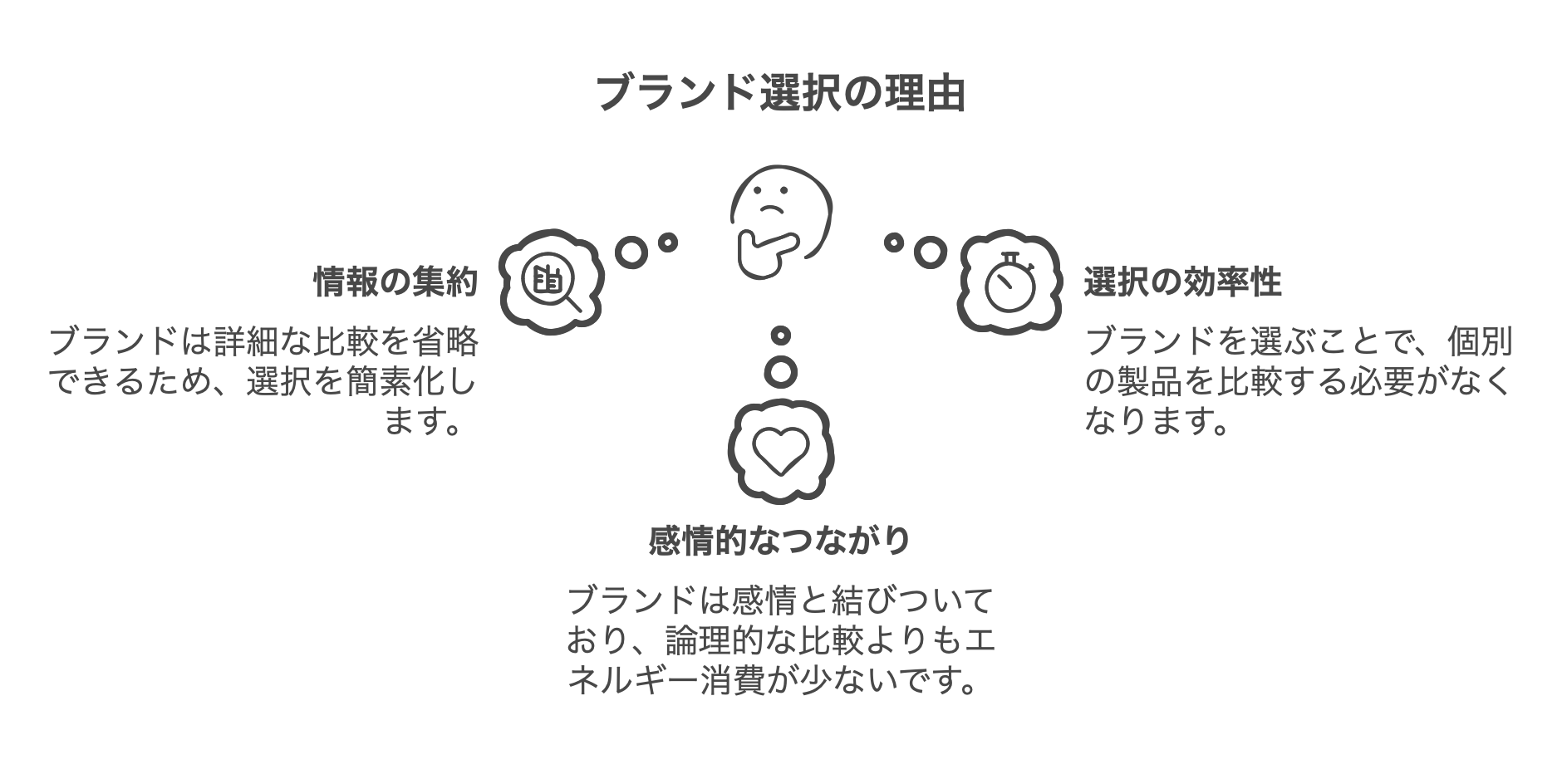

そして、効率よく選択するために「省エネモード」で動いています。この「脳の省エネ」という視点から見ると、人間がブランドを先に選ぶ理由は明快です:

- ブランドは情報の集約点:「このブランドなら安心」という一つの判断で、多くの細かい判断(味、価格、サービスなど)を省略できる

- ブランド選択は効率的:一つのブランドを選ぶことで、何十もの個別商品(プロダクト)の比較を省略できる

- ブランドは感情と結びつく:感情的な判断は、論理的な比較よりも脳のエネルギー消費が少ない

例えば、「スターバックス」というブランドを信頼しているお客様は、新メニューが出ても詳細を検討せずに試してみようと思います。これは「ブランド」という情報の集約点を信頼することで、個々のプロダクトの詳細な比較検討という脳の労力を省いているのです。

脳科学の視点:ブランド選択と脳の省エネの関係

脳科学研究によれば、人間の脳はエネルギー消費を最小限に抑えるよう設計されています。脳は体重の約2%に過ぎませんが、消費エネルギーの約20%を使用する高コストな器官です。そのため、できるだけ「ショートカット」で判断しようとします。

ブランドはそのショートカットとして機能します。信頼できるブランドを選ぶことで、個々の商品特性を一つ一つ評価するという認知的負担を減らせるのです。飲食店選びにおいても、この原理は当てはまります。

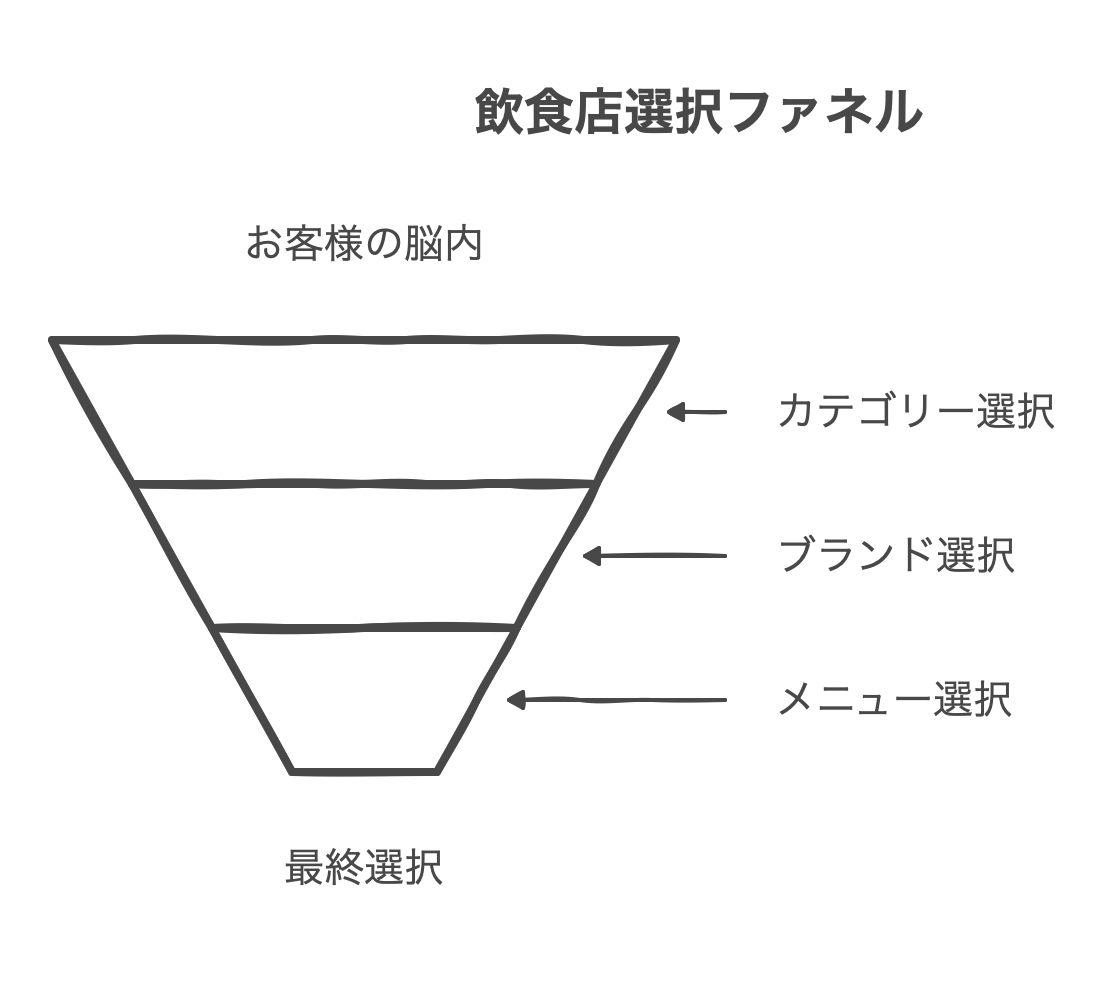

飲食店選択における3段階のフィルター

お客様の脳は、飲食店を選ぶとき3つのフィルターを順番に通過させます:

- カテゴリーフィルター:「今日はラーメンが食べたい」など、ジャンルで絞り込む

- ブランドフィルター:「あの雰囲気の良いラーメン屋さんに行きたい」など、店のイメージで選ぶ

- プロダクトフィルター:「そのお店の特製醤油ラーメンを食べよう」など、具体的なメニューを選ぶ

この3段階のフィルターを理解すると、なぜブランド(お店の世界観)がプロダクト(料理)よりも優先されるのかが明確になります。

重要なポイント:カテゴリーやブランドの段階で選ばれなければ、どんなに素晴らしいプロダクト(料理)も評価される機会すら得られません。

例えば、「ラーメンに興味がない人」には、どんなに素晴らしいラーメンを提供していても届きません。また、「あなたのお店の雰囲気が好きではない人」は、どんなに美味しいメニューを開発しても来店しないのです。

カテゴリー選択の壁を乗り越える

飲食店が直面する最初の課題は、お客様の「カテゴリー選択」の壁です。例えば、「今日は外食しない」と決めたお客様には、どんなに魅力的なお店でも届きません。

インスタグラムでは、このカテゴリー選択の壁を乗り越えるための工夫が必要です:

- カテゴリーの魅力を伝える:「雨の日こそ、あたたかいラーメンで元気に」など、カテゴリー自体の価値を訴求

- ライフスタイルとの結びつけ:「忙しい月曜日、自炊の代わりにテイクアウトで時間を有効に」など

- 新しいカテゴリー体験の提案:「イタリアンなのに朝食を楽しめる新スタイル」など、カテゴリーの枠を広げる

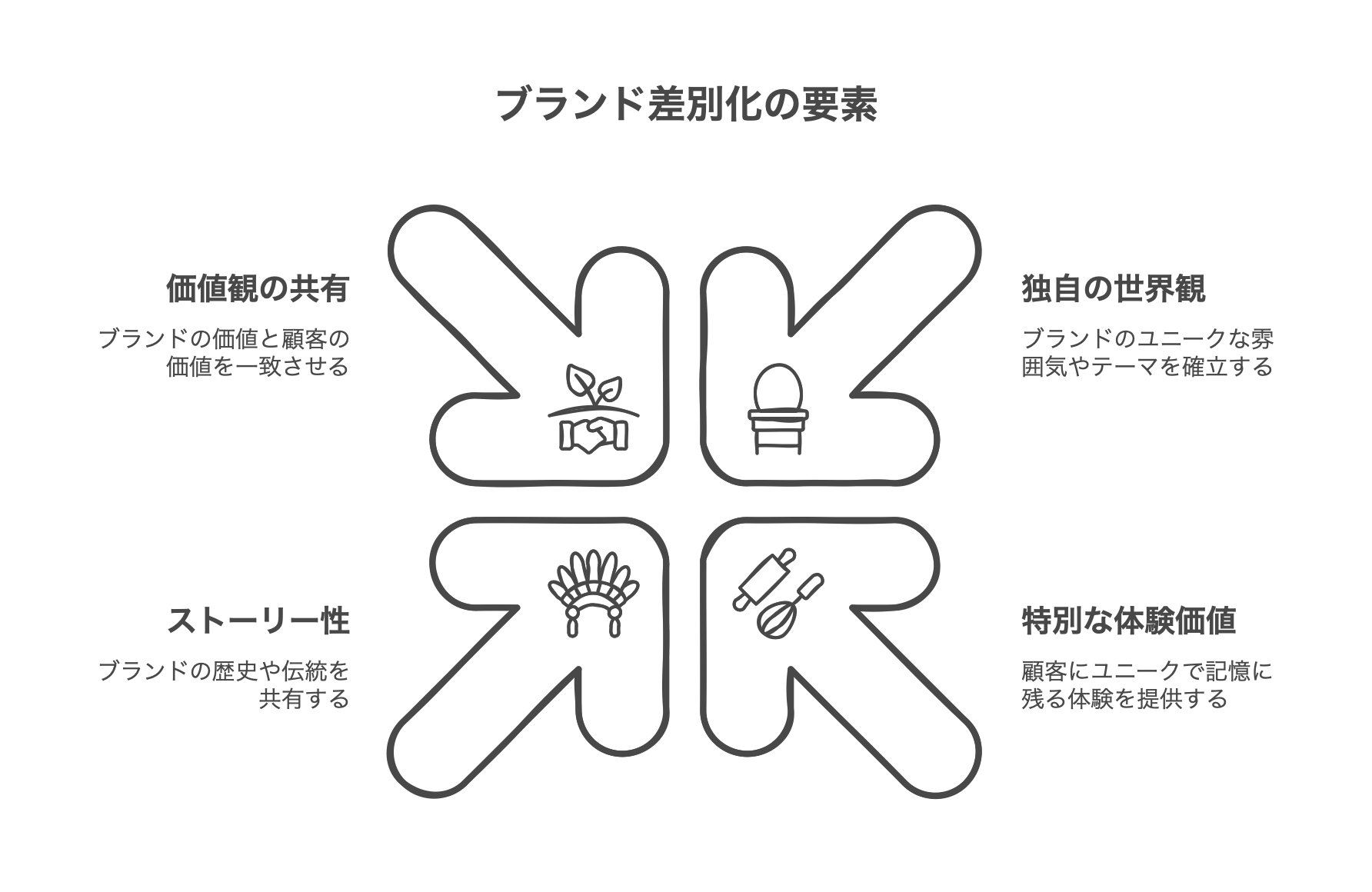

ブランド選択を勝ち取るための差別化

カテゴリーが選ばれた後も、同じカテゴリー内の多くのブランド(お店)との競争があります。例えば「ラーメン」というカテゴリーが選ばれても、お客様は数多くのラーメン店の中から選ぶことになります。

この段階で選ばれるためには、明確なブランド差別化が必要です:

- 独自の世界観:「昭和レトロな雰囲気の中で食べる家系ラーメン」など

- 特別な体験価値:「職人の手仕事が目の前で見られる」など

- ストーリー性:「三代目が受け継ぐ秘伝のスープ」など

- 価値観の共有:「地元食材にこだわる理由」など

インスタグラムでは、これらの差別化ポイントを視覚的に表現することで、ブランド選択の段階で選ばれる確率を高めることができます。

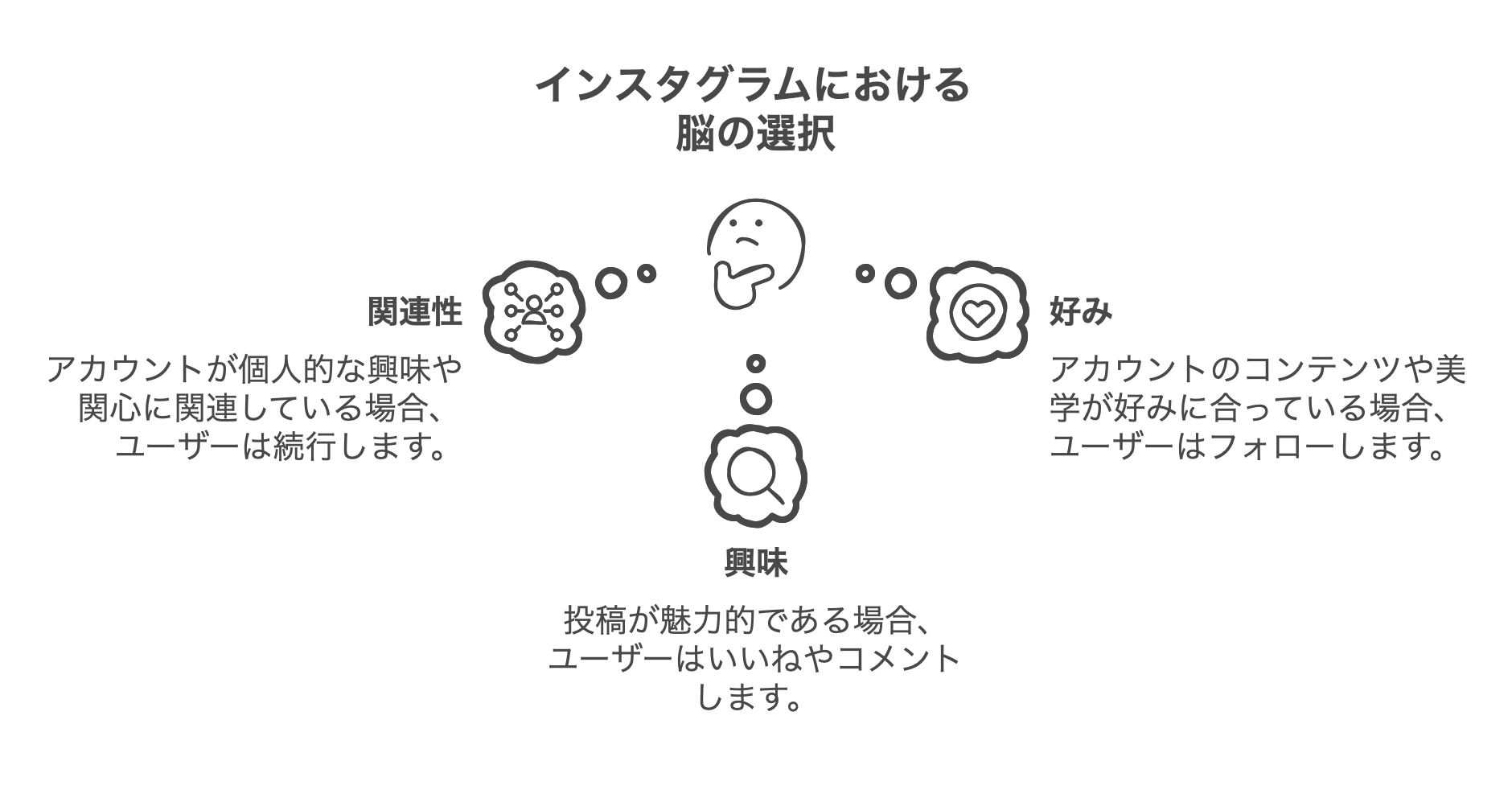

インスタグラムにおける脳の選択メカニズムの応用

インスタグラムでフォロワーの反応を高めるには、脳の選択メカニズムを理解し応用することが重要です。ユーザーは無意識のうちに以下のような選択をしています:

- このアカウントは自分に関係あるか? → 関係なければスクロール

- このアカウントの世界観は好きか? → 好きでなければフォローしない

- この投稿(料理)に興味があるか? → 興味があればいいねやコメント

インスタグラムの投稿でも、お客様の脳はまず「カテゴリー→ブランド→プロダクト」の順で選択していることを忘れないようにしましょう。

実践事例:感情に訴えかけるインスタグラム投稿

あるラーメン店が「本日のラーメン」という単純な投稿と、「創業者の祖父が考案し、三代目の私が受け継いだ特製スープ。寒い冬の日に食べてほしい一杯です」という物語性のある投稿を比較したところ、後者の方が3倍以上の反応があったそうです。

これは「料理(プロダクト)」だけではなく「ストーリーや感情(ブランド要素)」を加えることで、お客様の脳の選択メカニズムに適合した投稿になったためです。

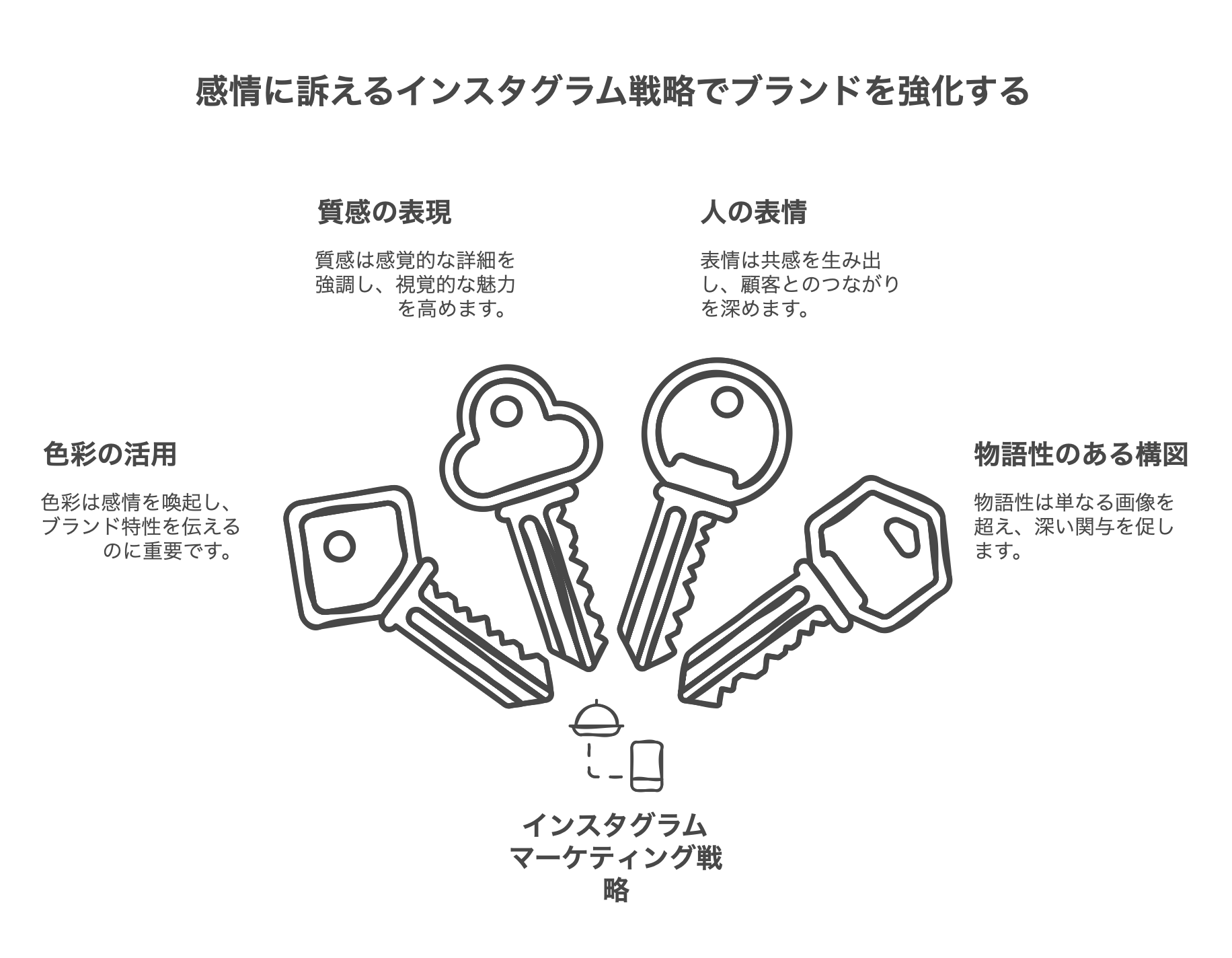

感情的な選択を促す視覚言語

人間の脳は論理よりも感情を優先して処理します。これは生存に関わる判断の方が優先順位が高いという進化の結果です。インスタグラムでは、この感情的な側面に訴える視覚言語が重要になります:

- 色彩の活用:暖色系は食欲を刺激し、青系は清涼感や信頼感を伝える

- 質感の表現:料理の湯気、食材の瑞々しさなど、感覚に訴える要素

- 人の表情:スタッフの笑顔や、お客様の満足そうな表情は強い共感を生む

- 物語性のある構図:単なる料理写真ではなく、ストーリーを感じさせる場面設定

これらの要素は、論理的な情報処理よりも先に脳の感情を刺激し、お客様の選択に大きな影響を与えます。

第2部のまとめ

お客様の脳の選択メカニズムを理解することで、インスタグラム運用の戦略も変わってきます。

- 現代では「プロダクト中心」から「ブランド中心」へのパラダイムシフトが起きている

- 人間の脳は効率的な選択のため、「カテゴリー→ブランド→プロダクト」の順で選ぶ

- インスタグラムでも、料理写真(プロダクト)だけでなく、お店の世界観(ブランド)を伝えることが重要

- 感情に訴えかける視覚言語は、論理よりも強く脳の選択に影響する

次回の第3部では、これらの知識を活かした具体的なインスタグラム投稿の戦略と実践方法について解説します。お楽しみに!

- 第1部:料理よりも店の世界観が重要 – 飲食店のインスタグラム運用の本質

- 第2部:お客様の選択心理を理解する – ブランド優先の脳のメカニズム(本記事)

- 第3部:プロダクトとブランドの関係性を活かした飲食店のインスタグラム戦略

名古屋の飲食業界で商品開発や販促に15年携わる。現在はスイーツECを展開しつつ、飲食・EC向けに撮影を通じたビジュアルマーケティングを支援。

食と空間の魅力を引き出すためのブランディングや販促のヒントを発信中。

撮影のご相談はこちら