飲食店のメニュー写真・見せ方の心理学 パート1

目次

飲食店のメニュー写真・見せ方の心理学

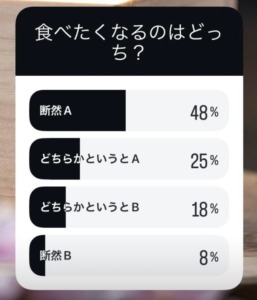

上記のnote記事で取り上げているように、写真の見せ方によってお客様の感情は大きく変化します。

メニュー写真の効果的な見せ方

全記事まとめ:お店のメニューの写真や見せ方で、お客様の選択は大きく変わります。「食べているシーン」が見える写真、中身がはっきりわかる写真、食感が伝わる写真はお客様の食欲を刺激します。一方で、包装された状態や閉じられた状態の写真を好む独特の心理を持つお客様もいます。これらの心理を理解し、SNSでの発信や店内メニューに活かすことで、お客様の満足度と売上向上につながります。

なぜ多くの人が「食べているシーン」の写真を好むのか

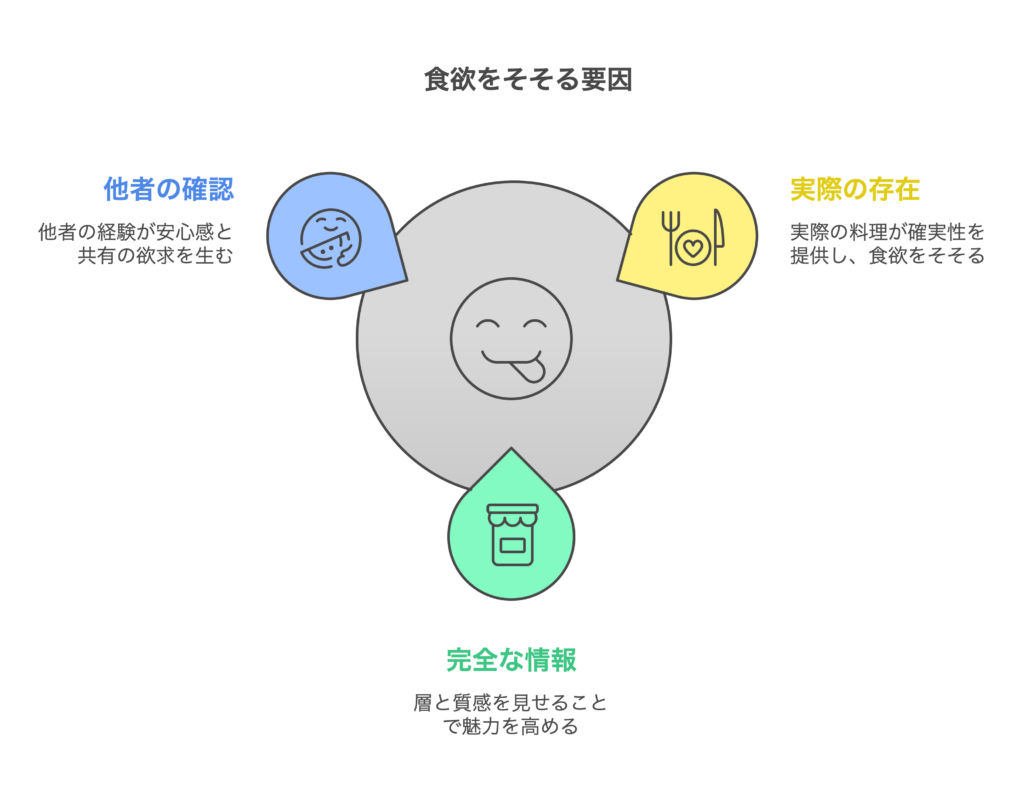

1. 食べている様子が見える

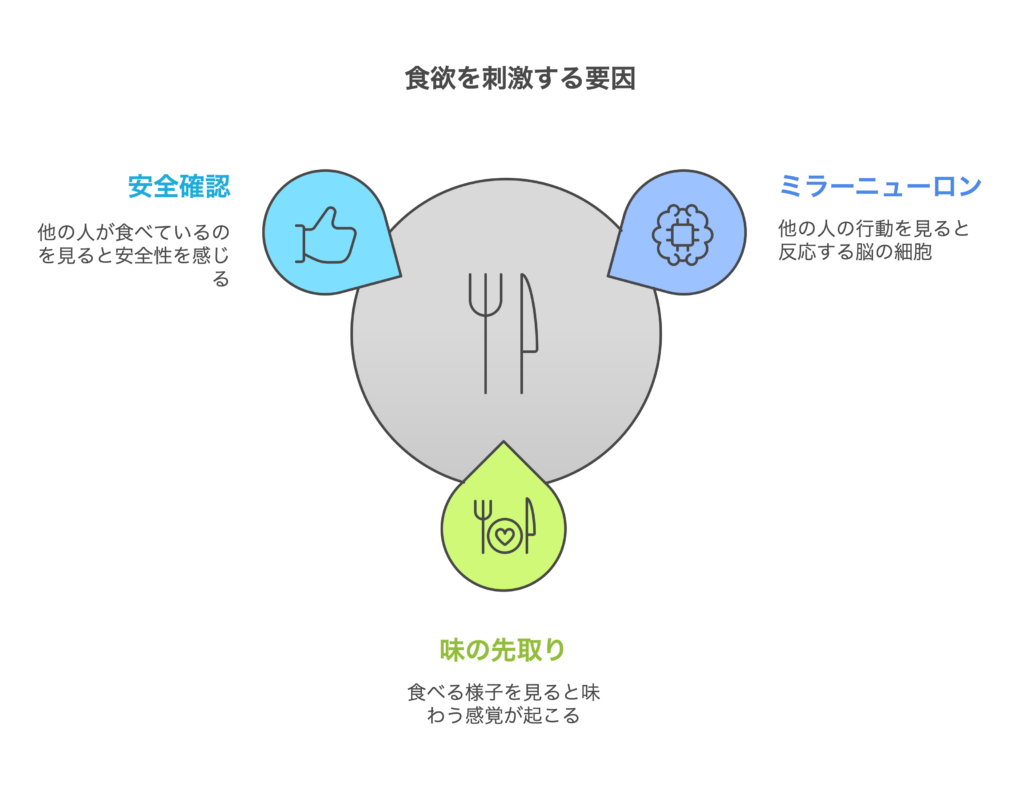

見ると真似したくなる本能

- 脳の仕組み:「ミラーニューロン」という脳の細胞が、他の人が食事をしている様子を見ると自分も食べたくなる反応を起こします。これは進化した本能的な仕組みで、特に食べ物に対して強く働きます。

- 味の先取り:誰かが料理を食べている写真を見ると、自分も味わっているような感覚が無意識に起こり、よだれが出たり食欲が増したりします。これがメニュー写真で「箸でつまむ瞬間」や「スプーンですくう瞬間」が効果的な理由です。

- 安全確認:他の人が食べている様子は「この料理は安全で美味しい」というサインになり、初めて来店したお客様に安心感を与えます。

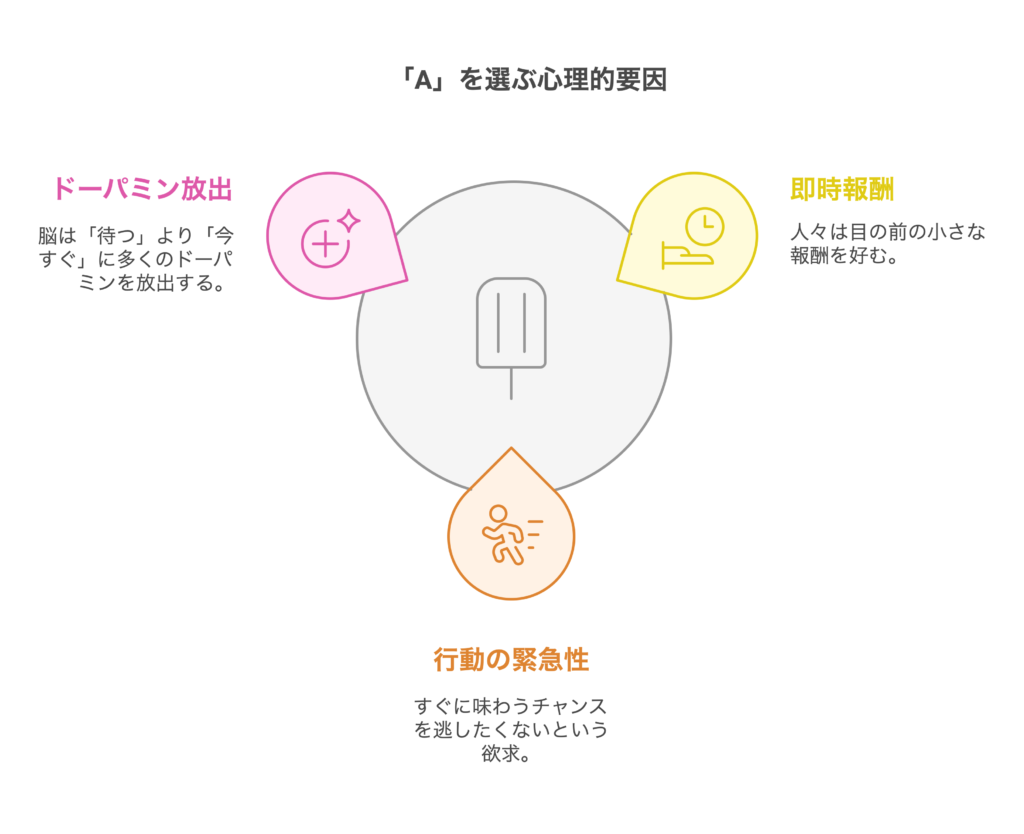

「今すぐ」という緊急性

- 今すぐ味わいたい:人は遠い未来の大きな満足より、目の前の小さな満足を選びがちです。「食べている途中」の写真は「今すぐ味わえる」という即時性を感じさせ、注文を促します。

- 逃したくない気持ち:「今この瞬間に味わえるチャンスを逃したくない」という心理が働き、メニュー選択を迷っているお客様の背中を押します。

- 食欲の即時性:「後で食べよう」と思うより「今すぐ食べよう」と思った方が、脳内の食欲関連物質がより多く分泌されます。

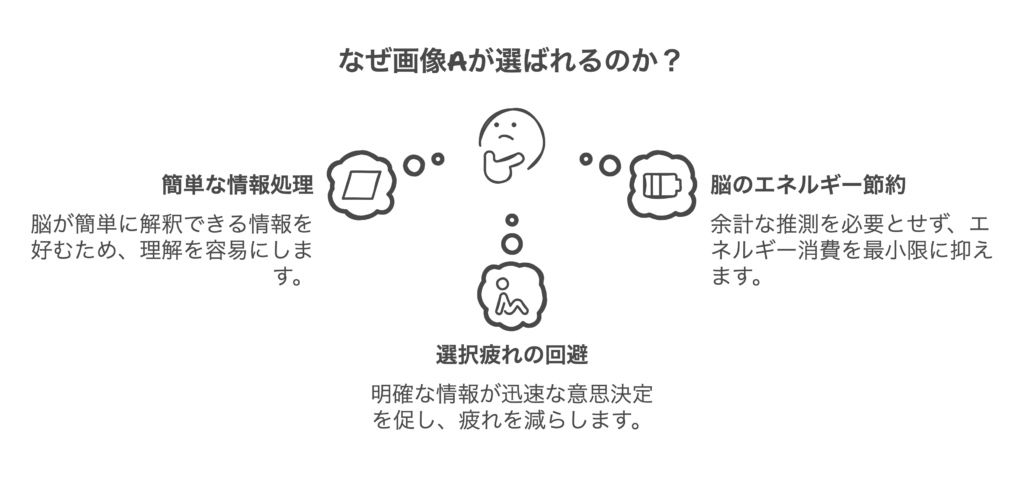

2. 料理の中身がはっきりわかる

安心感

- 不確かさを避ける:人の脳は未知の状況よりも知っている状況を好みます。具材や調理法が見える写真は、「何を食べるのか」という不安を減らします。

- 考える負担の軽減:料理の中身が写真でわかると「これは何か」「アレルギー成分はあるか」などを考える必要がなく、選択がスムーズになります。

- 期待通りの満足:「思った通りの料理が出てくる」という確信が、注文時の不安を減らし、後の満足度も高めます。

考える手間が省ける

- 簡単な情報処理:脳は理解しやすい情報を「良い」と判断します。わかりやすいメニュー写真は、お客様の脳が「これは美味しそう」と判断する手助けになります。

- 選択疲れの防止:多くの選択肢があるメニューでは「選択疲れ」が起こります。明確な写真はすぐに判断できるため、この疲れを減らし、スムーズな注文につながります。

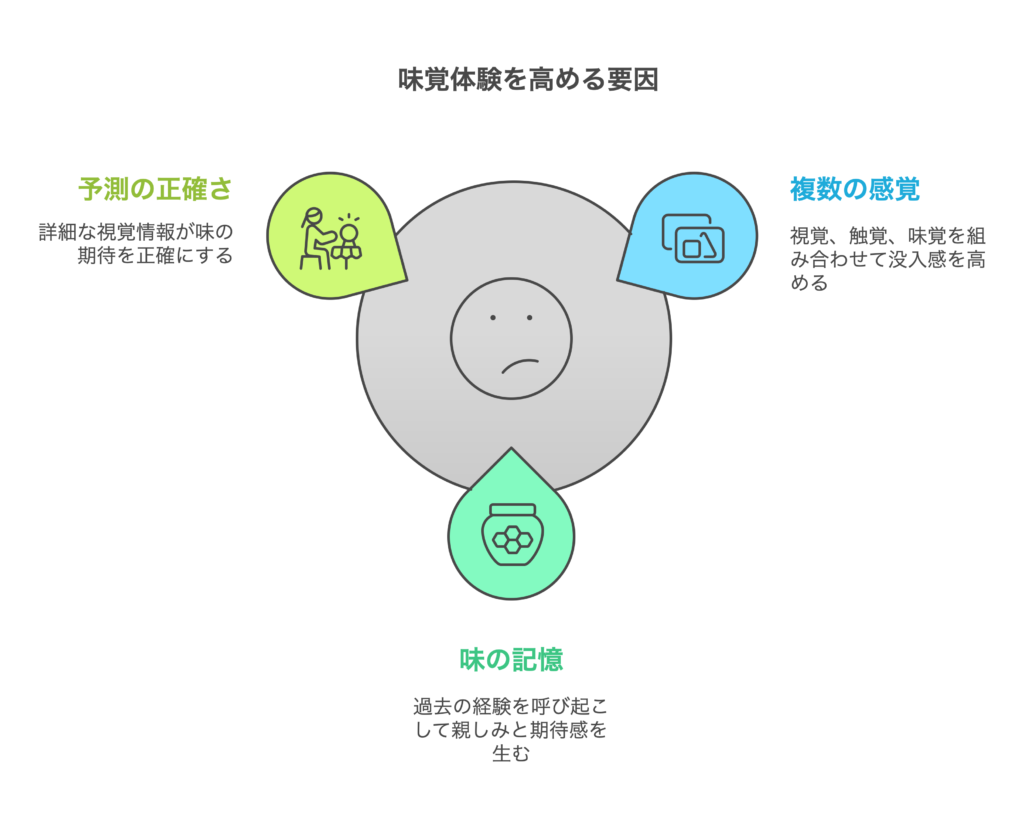

3. 食感が伝わる

具体的な味の想像

- 複数の感覚の刺激:うどんのコシや、ステーキの焼き加減など、食感が伝わる写真は、視覚だけでなく触感や味覚も刺激し、より強い食欲を引き出します。

- 味の記憶の活性化:「とろとろ」「カリカリ」といった食感が伝わる写真は、類似の美味しい体験の記憶を呼び起こし、より強い期待感を生み出します。

店内での実例

- 実物効果:隣のテーブルに運ばれてくる料理は、メニュー写真より強い印象を与えます。人気メニューを目立つ席に配膳すると、同じメニューの注文が増える効果があります。

- 見た目の完全さ:カットされた状態のケーキやピザなど、中身の層や具材が見える料理は、パッケージに入った状態より魅力的に見えます。

- 食事の共有:誰かが美味しそうに食べている様子を見ると、自分も食べたくなります。これは「美味しいものを共有したい」という社会的な欲求と関係しています。

実践ポイント

- メニューの写真は「食べている途中」や「箸でつまんでいる」シーンを含めましょう

- 料理の断面や中身が見える角度での撮影を心がけましょう

- 「とろとろ」「パリパリ」などの食感が伝わる瞬間を捉えましょう

- 定期的にお客様の食事風景(許可を得て)を撮影し、SNSやメニューに活用しましょう

- 料理の提供方法を工夫し、テーブルでの見栄えを意識しましょう

名古屋の飲食業界で商品開発や販促に15年携わる。現在はスイーツECを展開しつつ、飲食・EC向けに撮影を通じたビジュアルマーケティングを支援。

食と空間の魅力を引き出すためのブランディングや販促のヒントを発信中。

撮影のご相談はこちら