飲食店のメニュー写真・見せ方の心理学 パート3

目次

飲食店のメニュー写真・見せ方の心理学

SNSとメニュー作りへの応用

パート2の振り返り:前回の記事では、「パッケージ状態」の写真を好む様々なタイプのお客様の特徴と、それぞれに対する効果的な対応法を解説しました。発見を楽しむ人、想像力豊かな人、美しさを重視する人など、多様なお客さまに合わせた工夫が大切だとわかりました。

写真の活用:SNSとメニュー作りへの応用

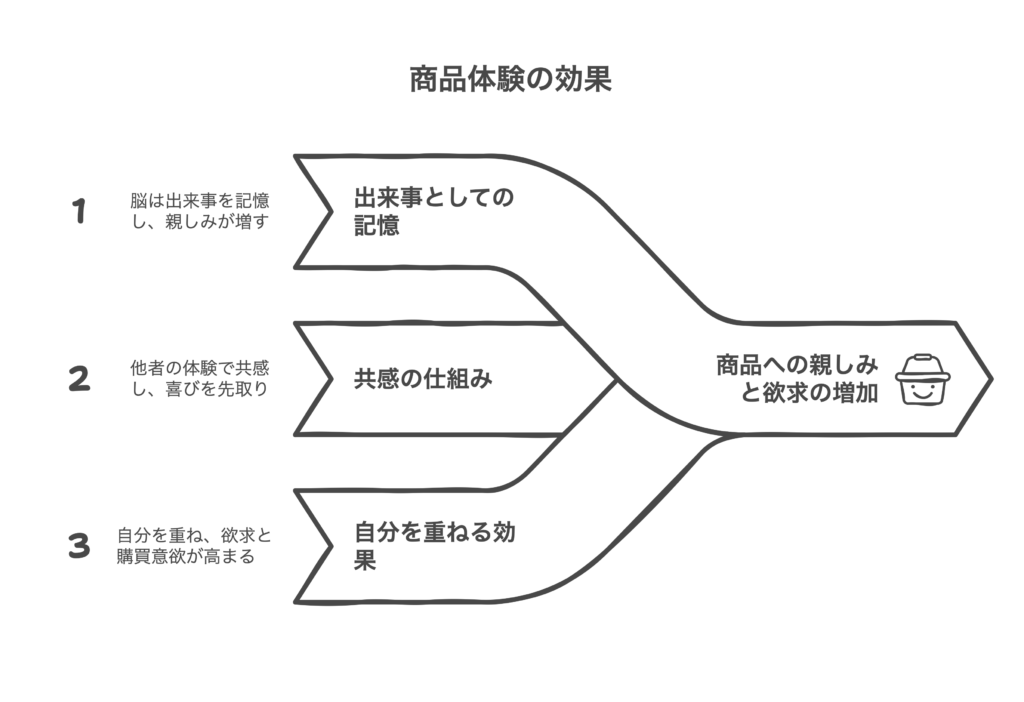

1. 「食べているシーン」を見せる効果

商品そのものより、体験を見せる

- 記憶に残る体験:お客様は「料理」より「食事体験」を記憶します。SNSでは料理の写真だけでなく、「取り分けている様子」「箸で持ち上げる瞬間」「ソースをかける瞬間」など、体験の一部を見せることで印象が強まります。

- 共感の引き出し方:料理を楽しむ人の表情や仕草を含めた写真は、見る人に「自分も同じ体験をしたい」と思わせます。家族や友人との食事シーンの写真は、特に共感を生みやすいです。

- 自分を重ねる演出:年齢や雰囲気が似たモデルを使った写真は「自分だったら」と想像しやすく、来店意欲を高めます。季節のイベントや特別な日の演出写真も効果的です。

SNS活用のコツ

- Instagram ストーリーズでは「料理が提供される瞬間」や「食べ始めの瞬間」の短い動画が効果的

- 投稿には「#食べるときのお約束」「#絶対外せない一品」など行動を促すハッシュタグを活用

- お客様の投稿(料理を楽しむ姿)を許可を得てリポストすると信頼性が高まる

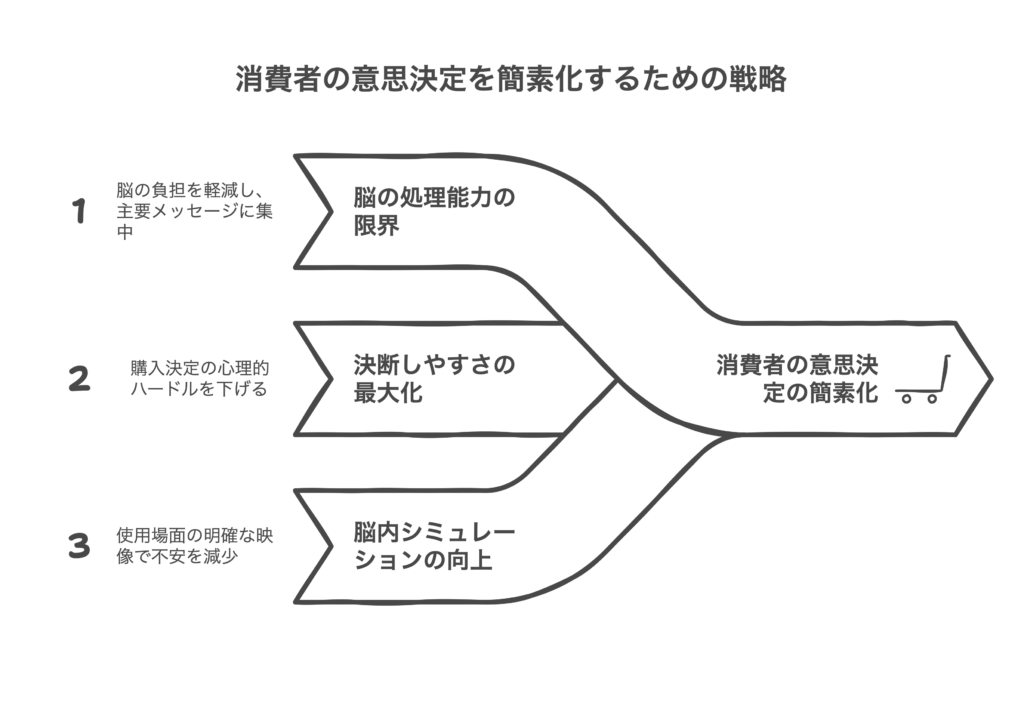

2. メニュー表現の工夫

わかりやすさの追求

- 情報の整理:メニューの写真と説明を見やすく整理することで、お客様の選択がスムーズになります。主要な料理は大きな写真で、サイドメニューは小さな写真でまとめるなどの工夫が効果的です。

- 決断しやすさの工夫:「人気メニュー」「シェフのおすすめ」などの表示は、選択に迷うお客様の決断を助けます。また、料理の特徴や素材を簡潔に示すことで、イメージしやすくなります。

- アレルギー・好みへの配慮:主要な材料や調理法をアイコン表示するなど、一目でわかる工夫があると、お客様の不安が減り、スムーズな選択につながります。

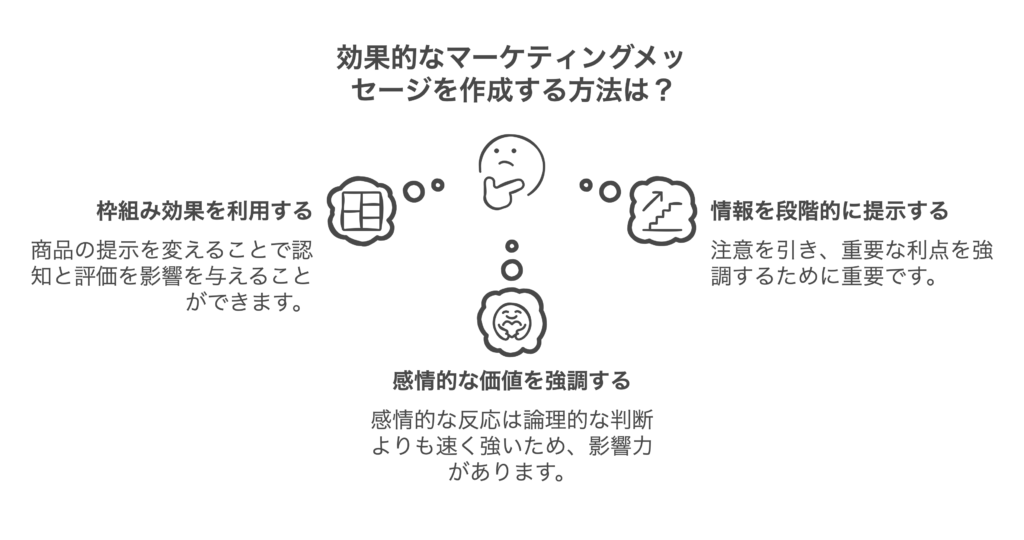

考察:飲食店でのメニュー写真活用法

写真の使い分けで客層を広げる

- 多様な写真の組み合わせ:「料理そのもの」「食べているシーン」「パッケージ状態」など、様々な角度からの写真をバランスよく使うことで、幅広い客層に訴求できます。

- 時間帯による使い分け:ランチタイムは「わかりやすさ」を重視した写真、ディナータイムは「雰囲気や体験」を強調した写真というように、時間帯によって写真の使い方を変えると効果的です。

- 感情を優先した表現:栄養価や値段の情報も大切ですが、「ほっとする味」「懐かしい味わい」など感情に訴える表現を加えることで、お客様の心を動かします。

効果的なメニュー写真の活用法

- SNSとメニューの一貫性:お店のSNSとメニュー表の写真のトーンや雰囲気を統一することで、お客様の期待と実際の体験のギャップを減らし、満足度を高めます。

- 定期的な更新:季節メニューや期間限定品は、「今だけ」の特別感を強調した写真で紹介すると、再来店の動機づけになります。

- お客様の写真の活用:お客様が投稿した写真(許可を得た上で)を活用することで、リアルな食事体験を伝えられます。これは新規のお客様に強い信頼感を与えます。

全体のまとめ

メニュー写真の見せ方はお客様の選択に大きな影響を与えます。多くのお客様は「食べているシーン」「中身がわかる」「食感が伝わる」写真に惹かれます。一方で、パッケージ状態や完成前の写真を好む独特の価値観を持つお客様もいます。

お店の特徴や提供する料理の性質に合わせて、これらの心理を理解し、効果的な写真の使い方を工夫することで、より多くのお客様に訴求でき、満足度と売上の向上につながります。最も重要なのは、写真を通じて伝える「体験価値」と「期待感」です。お客様が写真を見て想像する体験と、実際の体験がつながるよう心がけましょう。

さらに、写真の撮影技術だけでなく、使い方や組み合わせ方にも工夫を凝らすことで、メニュー選択率の向上、客単価の増加、再来店率の改善など、ビジネス面での成果につなげることができます。今日からでも実践できる小さな工夫から始めてみましょう。

実践ポイント

- プロのカメラマンに依頼するだけでなく、スマホでの撮影技術も向上させましょう

- 写真の更新頻度を上げ、常に新鮮な印象を維持しましょう

- 料理だけでなく「人」や「体験」を含めた写真も積極的に活用しましょう

- お客様の声や反応を集め、どの写真が効果的か定期的に検証しましょう

- 競合店の写真表現も研究し、差別化できるポイントを見つけましょう

名古屋の飲食業界で商品開発や販促に15年携わる。現在はスイーツECを展開しつつ、飲食・EC向けに撮影を通じたビジュアルマーケティングを支援。

食と空間の魅力を引き出すためのブランディングや販促のヒントを発信中。

撮影のご相談はこちら