【飲食店必見】顧客の心を掴む動画制作術①:ストーリー性で予約率を上げる

飲食店が日々SNSで発信する動画はとても美味しそうなもので溢れています。しかし、思ったよりお客様の予約という行動にまで結びつかない…このように思ったことがある方は多いのではないでしょうか?多くの飲食店経営者が直面するこの課題の背景には、視聴者の心理メカニズムと、それを理解した戦略的な動画制作の違いがあります。

この記事では、お客様の心を動かし実際の来店に繋げる動画の「本質」について、具体的なデータと心理的アプローチから解き明かします。SNS上で「いいね」は多く獲得できているのに、なぜか予約に繋がらないという悩みを抱える飲食店経営者の方々に、明日からでも実践できる具体的なソリューションを提供します。

目次

予約に繋がらない動画と、繋がる動画の決定的違い

多くの飲食店が陥る「いいね」止まりの投稿パターン

料理の完成写真を載せ、「美味しそうでしょう」と一方的に提示するだけの動画は、視聴者の思考をそこで停止させてしまいます。情報は完結しており、それ以上のアクションを促す力が弱いため、「いいね」は押されても「予約_という次の行動喚起には至りにくいという現実があります。

このパターンの動画の問題点は、視聴者にとって受動的な体験しか提供していないことにあります。美しい料理を見て「美味しそう」と感じることは確かですが、その感情は一時的なものに留まり、記憶に残りにくく、行動を促す力が弱いと言えます。

さらに、完成品だけを見せる動画は、お客様にとって「知りたいこと」がすべて明らかになってしまうため、わざわざお店に足を運ぶ必要性を感じにくくなります。人間は既に知っている情報に対しては、さらなる行動を起こすモチベーションが低下するという心理特性があります。

行動を促す鍵は「問い」を投げかけること

一方予約に繋がる動画は、お客様の頭の中に「この後どうなるの?」「どんな味がするんだろう?」という「問い」を生み出します。あえて全てを見せないことで生まれるこの好奇心こそが、お店への興味関心を醸成し、自ら答えを探しに(=来店しに)行かせる原動力となります。

心理学における「ツァイガルニク効果」という現象があります。これは完了した作業よりも未完了の作業の方が記憶に残りやすいという現象で、人間の脳は未完成な情報に対して強い関心を示し、その完結を求める傾向があります。

この心理メカニズムを活用することで、動画を視聴したお客様の脳裏に、その料理や体験への「問い」を残すことができます。この「問い」が、時間が経っても記憶に残り続け、やがて「実際に確かめてみたい」という行動欲求へと発展するのです。

「報告」ではなく「物語」で顧客を惹きつける

つまり、お客様の心を動かすのは、完成品を伝える「報告」ではなく、その料理が生まれるまでの背景やこだわり、そして「この先」への期待感を含んだ「物語(ストーリー)」です。動画を通じて物語を語り、お客様をその世界の登場人物にすることが不可欠です。

ストーリーテリングの力は、単に情報を伝えるだけでなく、視聴者に感情的な体験を提供することにあります。料理がどのような想いで作られているのか、どのような食材が使われているのか、シェフがどのような技術を駆使しているのか—これらの背景情報が組み合わさることで、お客様は単なる「料理を食べる」という行為を超えた価値を感じるようになります。

さらに、物語には視聴者を能動的な参加者に変える力があります。完成品を見せるだけの動画では、お客様は受動的な観察者に留まりますが、ストーリーのある動画では、お客様自身がその物語の続きを体験したいという気持ちになります。これこそが、予約という行動を促す本質的な動機となるのです。

インスタグラム調査が明かす「顧客心理」の真実

「完成美」よりも動的な「変化の途中」

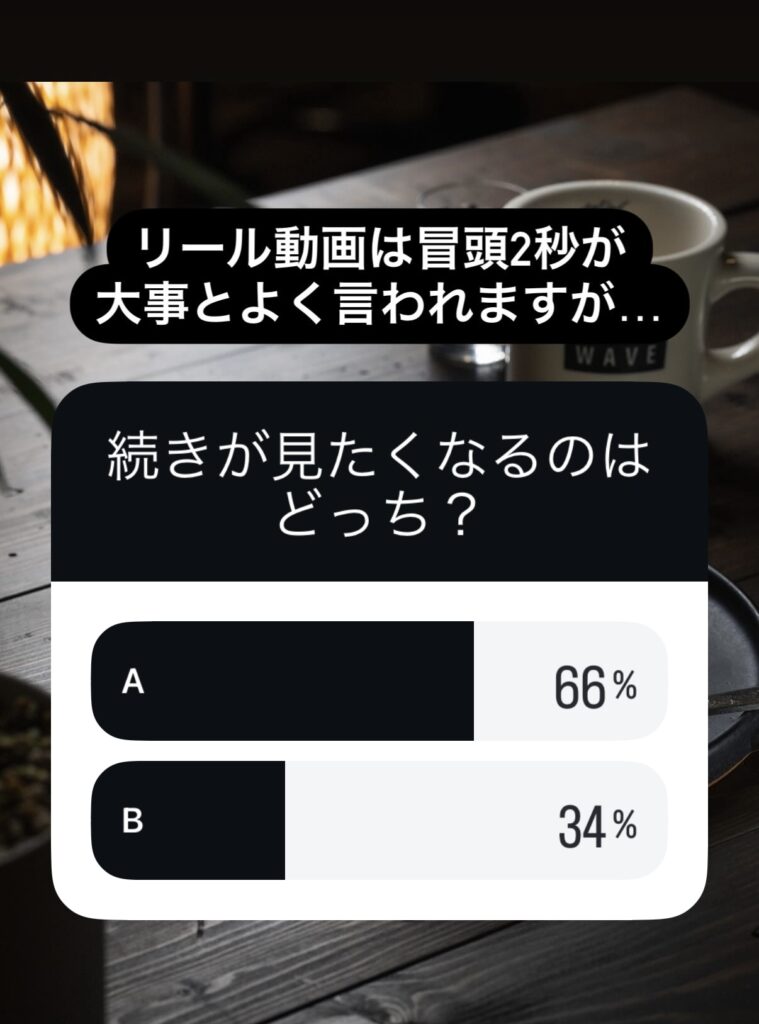

私のInstagramアカウントのストーリーズでちょっとした実験をしてみました。プリンを肩から外した瞬間Aとこれから食べようとする瞬間B、どちらが続きが見たくなりますか?という問いをフォロワーさんに投げかけました。結果はAが66%。完成されこれから食べようとするシーンよりも、調理中の「これから何かが起きる」という変化の途中を見せる動画の方が、視聴者の関心を強く惹きつけることがわかりました。

この実験結果は、人間の注意メカニズムの特性を如実に表しています。私たちの脳は、動きや変化に対して本能的に注意を向けるようプログラムされています。これは生存本能の一部であり、変化は機会や脅威を示すサインとして認識されるためです。

飲食店の動画マーケティングにおいても、この心理特性を活用することでより効果的にお客様の注意を引き、関心を持続させることができます。調理過程の動画は、単に調理技術を見せるだけでなく、お客様の原始的な注意システムを刺激し、無意識レベルで興味を喚起する効果があるのです。

「続きが見たい」という感情が行動のトリガーになる

人間は未完成なものや、結末が隠されているものに対して、その先を知りたいという強い欲求を抱きます。この心理を利用し、動画で「続き」を匂わせることで、お客様の「知りたい」という欲求を「確かめに行きたい(=予約したい)」という行動へと転換させることができます。

この現象は心理学において「認知的閉鎖」と呼ばれる人間の基本的な心理ニーズに関連しています。人間は不完全な情報に対して不快感を感じ、その完結を強く求める傾向があります。この不快感が、完結を求める行動の原動力となるのです。

飲食店の動画マーケティングにおいて、この心理メカニズムを戦略的に活用することで、お客様の内部に「この料理の完成形を見たい」「実際に味わってみたい」という強い動機を生み出すことができます。この内的動機こそが、外的な宣伝よりもはるかに強力な行動促進要因となります。

ストーリーテリングの重要性

お客様は提供される「モノ」そのものだけでなく、その背景にある「コト(物語)」に対して価値を感じ、心を動かされるということがSNS上でも証明されています。

現代の消費者行動研究によると、特に若い世代の消費者は商品そのものよりも、その商品に関連する体験や物語に価値を見出す傾向が強くなっています。これは「体験経済」と呼ばれる現象で、物質的な満足よりも感情的・精神的な満足を重視する消費パターンを表しています。

飲食業界においてもこの傾向は顕著に表れており、「美味しい料理を食べる」という基本的な価値に加えて、「特別な体験をする」「物語の一部になる」「自分だけの発見をする」といった付加価値が重要視されるようになっています。動画マーケティングにおいても、この消費者心理の変化を理解し、適切に対応することが成功の鍵となります。

「行ってみたい」を喚起する!ストーリー動画を構成する3大要素

要素1:あえて「完成形」を見せず、想像の余地を残す

動画制作の際は、料理の全貌をすぐに見せないことが鉄則です。魅力的な食材、熱したフライパンの音などを断片的に見せ、「この料理は何だろう?」という好奇心を最大限に引き出し、お客様の想像力を掻き立てます。

この手法の効果は、人間の認知プロセスの特性に基づいています。不完全な情報を受け取った脳は、その空白を埋めるために積極的に想像力を働かせます。この想像の過程でお客様は無意識のうちにその料理や体験に対する期待値を高めていきます。

また想像力を働かせることで、お客様は単なる受動的な視聴者から、能動的な参加者へと変化します。自分で想像した内容に対しては、より強い感情的な結びつきを感じるため、実際にその答えを確かめたいという欲求も強くなります。

具体的な制作テクニックとしては、料理の一部分のみを映す、調理音や匂いを想像させる演出を入れる、食材の切り方や盛り付けの途中で映像を切るなどの方法があります。これらの技術を駆使することで、視聴者の想像力を最大限に刺激し、来店への動機を高めることができます。

要素2:調理過程の「一番美味しい瞬間」を切り取る演出

肉に焼き色がつく瞬間、チーズがとろける瞬間。こうした調理過程のクライマックス、すなわち「変化の直前」を捉えることで、シズル感は最高潮に達します。この瞬間こそが、お客様の食欲を最も強く刺激し記憶に焼き付けます。

これらの瞬間は、料理の「ゴールデンタイム」と呼ぶべき瞬間です。食材が最も美味しそうに見える瞬間、最も魅力的な変化が起こる瞬間を的確に捉えることで、視聴者の五感すべてに訴えかけることができます。

映像制作の技術的な観点から見ると、これらの瞬間を効果的に捉えるためには、適切なカメラアングル、照明、音響効果が不可欠です。肉が焼ける音、チーズがとろける様子、湯気が立ち上る瞬間—これらの要素を組み合わせることで、視聴者があたかもその場にいるような臨場感を演出できます。

さらに、これらの瞬間は料理の専門性や技術の高さを示すものでもあります。シェフの技術やこだわりが最も表れる瞬間を捉えることで、お客様に「この技術を直接見てみたい」「この味を実際に確かめてみたい」という欲求を喚起することができます。

要素3:「続きはお店で」と、視聴者を実店舗体験へと誘う仕掛け

動画の最後は「この絶品料理の全貌は、ぜひお店で」というメッセージで締めくくります。これにより、動画視聴というオンライン体験と、お店で料理を味わうオフライン体験が結びつき、お客様の心の中に「予約する」という選択肢を自然と生み出します。

この手法はマーケティングにおける「コール・トゥ・アクション」の一種ですが、単に「予約してください」と直接的に訴えるのではなく、お客様の内的動機を刺激する形で行動を促すことがポイントです。

効果的な誘導メッセージは、お客様の好奇心や期待感を高めつつ、同時に行動への明確な道筋を示すものです。「続きはお店で」という表現は、動画で見た物語の続きを体験するための自然な流れとして来店を位置づけることができます。

またこの段階で重要なのは、お客様が実際に行動を起こしやすい環境を整えることです。予約方法の明確な案内、店舗の場所や営業時間の情報、特別なメニューの存在など、動画で喚起された関心を具体的な行動に移すための情報を適切に提供することが必要です。

まとめ

飲食店のSNS動画マーケティングにおいて、単に「美味しそう」な映像を作るだけではお客様の予約という行動にまで結びつけることは困難です。真に効果的な動画とは、お客様の心に「問い」を生み出し、その答えを求めて来店したいという内的動機を喚起するものです。

完成品を見せるだけの「報告」型の動画から、お客様を物語の主人公にする「ストーリー」型の動画へと発想を転換することで、SNS上での「いいね」を実際の売上に変えることができます。

データに裏付けられた顧客心理を理解し、戦略的に構成された動画制作を行うことで、飲食店は単なる情報発信者から、お客様の心を動かす物語の語り手へと変貌を遂げることができるのです。

明日からでも実践できるこれらの手法を活用し、お客様の「行ってみたい」という気持ちを確実に「予約」という行動へと導く動画マーケティングを実現してください。

【飲食店必見】顧客の心を掴む動画制作術②:プロ級ライティングで料理を輝かせる方法

【飲食店必見】顧客の心を掴む動画制作術③:「食べたい!」と思わせる動画撮影のコツ

関連記事:iPhone動画撮影の設定完全ガイド

名古屋の飲食業界で商品開発や販促に15年携わる。現在はスイーツECを展開しつつ、飲食・EC向けに撮影を通じたビジュアルマーケティングを支援。

食と空間の魅力を引き出すためのブランディングや販促のヒントを発信中。

撮影のご相談はこちら