白って200色あんねん。は真実

「白って200色あんねん。」――この言葉を聞いて、多くの方がタレントのアンミカさんを思い浮かべることでしょう。バラエティ番組などで語られることも多く、多くの人にとっては「面白い例え話」「ちょっと大げさなギャグ」といった印象かもしれません。「まさか、白がそんなにたくさんあるわけないだろう」と、疑問に思う方も少なくないはずです。果たして本当にそうなのでしょうか? この一見ユニークなフレーズの裏には、私たちが普段意識していない「白」という色の奥深い真実が隠されています。光の加減、素材の質感、そして私たちの脳の働きによって、白は驚くほど多様な表情を見せるのです。本記事では、この「白200色説」がなぜ真実と言えるのかを、科学的・感覚的な側面から探っていきます。

目次

光が織りなす「白」の多様性:ホワイトバランスの重要性

私たちが目で見て「白」だと判断する色は、周囲の光の性質に大きく影響されます。同じ白い物体でも、晴天の太陽光の下で見る白と、曇りの日、夕暮れ時、あるいは白熱灯や蛍光灯といった異なる光源の下で見る白は、厳密には異なる色味を帯びています。人間の脳は、経験に基づいてこれらの色の偏りをある程度自動補正し、「これは白いものだ」と認識しようとしますが、その補正には限界があり、また環境によって認識される「基準の白」自体が変化します。

光の色温度とは?

光の色味を客観的に示すのが「色温度」です。これは特定の温度に熱した黒体(理想的な放射体)が発する光の色を基準にしており、ケルビン(K)という単位で表されます。色温度が低い(約2000K~3000K)と、光は赤みやオレンジみがかった「暖色系」に見えます(例:白熱電球、ろうそくの炎)。色温度が高くなるにつれて、黄色、白、青白へと変化し、5000K~6500K程度が「昼光色」と呼ばれる日中の太陽光に近い色温度です。さらに高い色温度(10000K以上)の光は、青みが非常に強くなります(例:北の空の光、曇天)。

ホワイトバランスが世界の見え方を変える

カメラや画像編集ソフトにおける「ホワイトバランス(WB)」機能は、この光の色温度による色の偏り(色かぶり)を補正し、どのような光源下でも「白」を無彩色(ニュートラルグレーの軸上にある白)として正確に記録・表示するためのものです。例えば、色温度の低い電球色の部屋で撮影すると写真は全体的に黄色っぽく写りますが、WBを電球設定に合わせることで、白いものが白く写り、他の色も本来の色に近く再現されます。

人間の視覚も同様に、環境光に合わせて無意識のうちにホワイトバランスを調整しています。しかしこの調整は完璧ではなく、特に異なる色温度の光が混ざり合う環境や、極端な色温度の光の下では、白いものが本来の色とは異なって見えることがあります。つまり、光の種類や強さ、方向といった要素だけでも、「白」という色の見え方には無限に近いバリエーションが生じるのです。アンミカさんの言う「200色」は、この光によって引き出される「白」の多様性を見事に表現した、非常に示唆に富む言葉なのです。

色としての「白」が持つ印象の力

光による見え方の違いだけでなく、デザインや製品に用いられる「白」自体が持つ微妙な色味や質感もまた、見る人に多様な印象を与えます。顔料や染料、あるいは素材そのものが持つわずかな色味によって生じるもので、意図的に選択されることで空間やモノの雰囲気を決定づける要素となります。

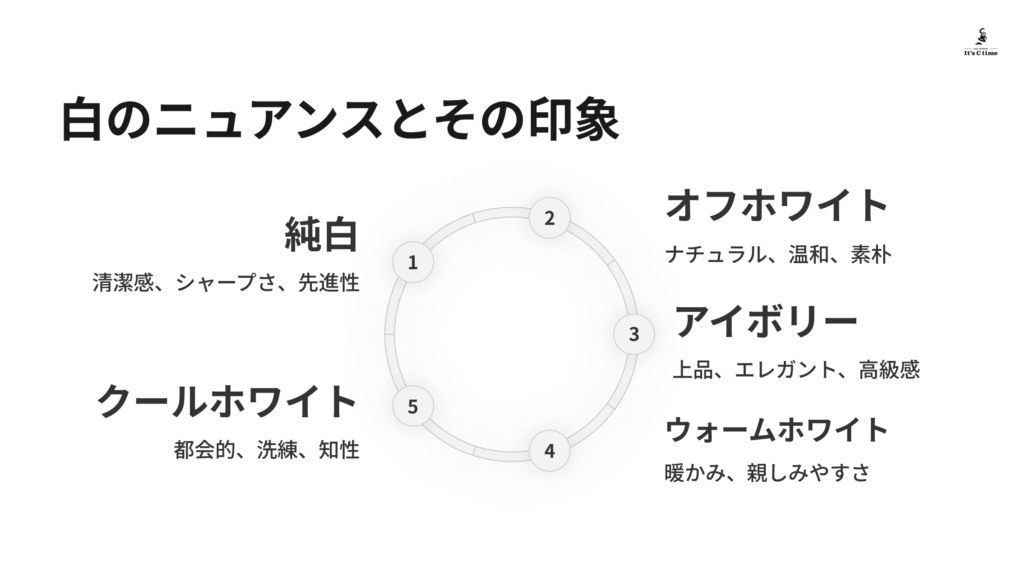

ただの「白」ではない:ニュアンスの違い

化学的に純粋な白は難しいとされており、一般的に「白」と呼ばれる色の中には、ごくわずかに他の色が混ざった多様なバリエーションが存在します。

- 純白(ピュアホワイト): 蛍光増白剤などで最大限に白くした青みがかったり黄みがかったりしない、最も明るくクリアな白。清潔感、シャープさ、先進性、無機質、未来的な印象を与えます。

- オフホワイト: 漂白や加工を抑えた、素材本来の風合いを残したわずかに黄色や灰色、茶色などを帯びた白。ナチュラル、温和、素朴、安心感、手仕事、ヴィンテージといった優しい印象を与えます。

- アイボリー: 象牙のようなやや黄色みが強くクリーミーな白。上品、エレガント、クラシック、高級感、落ち着きのある印象を与えます。

- ウォームホワイト: 赤みやピンクみを帯びた暖かみのある白。心地よさ、親しみやすさ、健康、幸福感といったポジティブな感情と結びつきやすい色です。

- クールホワイト: 青みや灰色みを帯びた涼しげな白。都会的、洗練、知性、クール、専門性といった印象を与えることがあります。

これらの「白」は、素材の質感(マット、グロス、凹凸など)や周囲の色との組み合わせによっても、その印象がさらに変化します。

空間やデザインにおける「白」の演出

建築、インテリア、ファッション、プロダクト、グラフィックデザインなど、あらゆる分野でこれらの多様な「白」は戦略的に使い分けられています。美術館やモダン建築には純白が多用され、空間の広がりと展示物の引き立て役として機能します。オーガニックコットンの衣料品には生成りが選ばれ、素材の優しさとブランド哲学を表現します。高級ブランドの店舗デザインや限定品のパッケージにはアイボリーが用いられ、特別感やエレガンスを演出します。白はあらゆる色を受け入れ、引き立てる色ですが、どのようなトーンの白を選ぶかで、空間全体の雰囲気や、隣り合う他の色の見え方まで大きく左右されるのです。

ブランドイメージと「白」の戦略的選択

企業やブランドは、ターゲット顧客に伝えたいメッセージや世界観を構築するために、シンボルカラーとして、あるいは主要な配色として「白」を選び、さらにその白の具体的なニュアンスを慎重に決定します。

清潔感、先進性を象徴する「純白」

テクノロジー企業、医療関連、高級美容製品、クリーンエネルギー分野、ミニマルデザインを追求するブランドは、純白を多用する傾向にあります。これは、純白が持つ「汚れのなさ」「精密さ」「効率性」「未来への志向」「一切の無駄がない」といったイメージが、これらのブランドの提供する価値や信頼性、革新性と強く結びつくからです。例えばApple製品の洗練されたデザインやパッケージングにおける白の使い方は、その代表例と言えるでしょう。

温かみ、信頼性を醸し出す「オフホワイト」

食品、化粧品、アパレル(特に天然素材)、家具、雑貨、NPOや地域密着型サービスなど、温かみ、安心感、信頼性、あるいはオーガニックやエシカルといった価値観を重視するブランドでは、オフホワイトが選ばれることが多いです。これらの白は、柔らかく、親しみやすく、手触り感や素材の良さ、丁寧な作りといったイメージと結びつきやすく、「人への優しさ」「自然との調和」「本物であること」といったブランドのメッセージを効果的に伝えます。無印良品がそのブランド全体で効果的に使用し、シンプルで質の高い暮らしという世界観を確立しているのは好例です。

「白」を使い分けるブランド戦略

一つのブランド内でも、異なる製品ラインやプロモーションにおいて、白のトーンを使い分ける高度な戦略が見られます。例えば、企業全体のコーポレートカラーとしては先進的な純白を使用しつつ、環境配慮型製品のラインではナチュラルな生成りを使用するなどです。白は他のどの色とも調和するため、ブランドの主要なサブカラーとして、あるいは背景色として、ブランドの多様な側面や展開に合わせて使い分けることで、より洗練された一貫性のあるブランドイメージを構築することが可能になります。

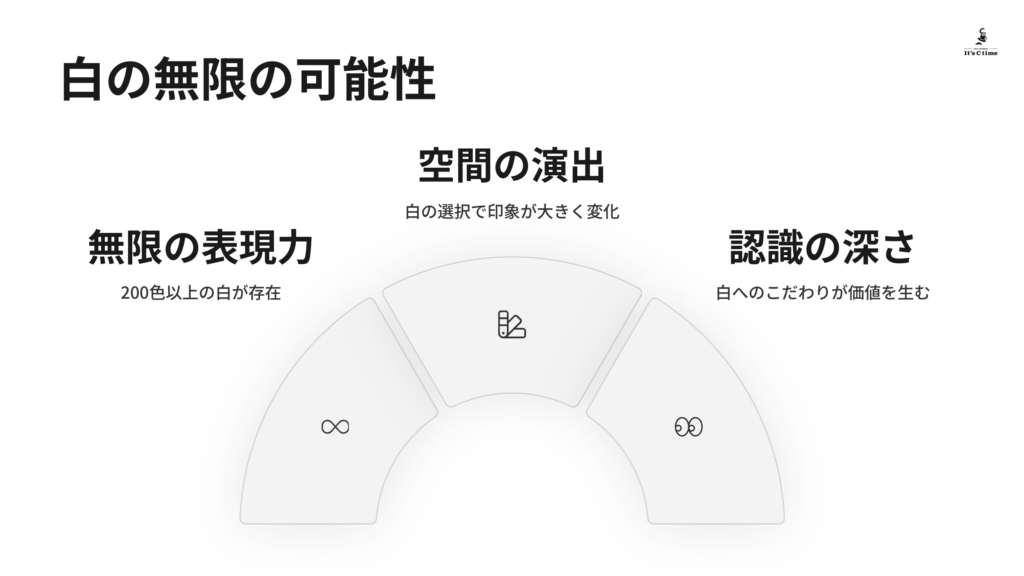

結論:白は無限の可能性を秘めた色

アンミカさんの「白って200色あんねん。」という言葉は、単なるポジティブな比喩やユーモアとして片付けられるものではありません。光の種類による見え方の変化(ホワイトバランス)、素材や顔料が持つ微妙な色味の差、そしてそれが人々の心理や印象に与える影響を深く掘り下げるとまさに「200色ある」と言っても過言ではないほど、白は多様性に満ちた色であることがわかります。白は空間に広がりを与え、清潔感や洗練された印象をもたらし、他の色を引き立てる強力なツールです。しかしその「白」の選び方、見せ方ひとつで、伝わるメッセージや与える印象は大きく変わります。だからこそ「白は白」と一括りにせず、その多様なニュアンスを認識し、意図を持って使い分けること、つまり「白にこだわるべき」なのです。

関連記事

名古屋の飲食業界で商品開発や販促に15年携わる。現在はスイーツECを展開しつつ、飲食・EC向けに撮影を通じたビジュアルマーケティングを支援。

食と空間の魅力を引き出すためのブランディングや販促のヒントを発信中。

撮影のご相談はこちら