脳科学で解き明かす飲食店マーケティング:本能に刺さる戦略

目次

はじめに:なぜ脳科学マーケティングが飲食店を変えるのか

現代の飲食業界はみなさんご存知の通り、かつてないほどの競争環境に置かれています。デジタル技術の発達により消費者はスマートフォン一つで無数の飲食店を比較検討できるようになりました。このような環境下で生き残り、成功するためには、従来の感覚的なマーケティングから一歩進んだ科学的アプローチが必要です。

本記事では人間の脳がどのように購買決定を行うのかを科学的に解明し、飲食店経営者がすぐに実践できる効果的なマーケティング戦略を提案します。森岡毅氏のマーケティング理論を基に、飲食業界特有のニーズに合わせて再構成した内容となっています。

1. 人間の脳と購買決定プロセス:3つの関門

人間の脳は日々膨大な量の情報に晒されており、その中からごく一部の情報だけを選択的に処理しています。飲食店を選ぶ過程においてもお客様の脳は無意識のうちに3つの重要な関門を通過させることで、最終的な購買決定に至ります。

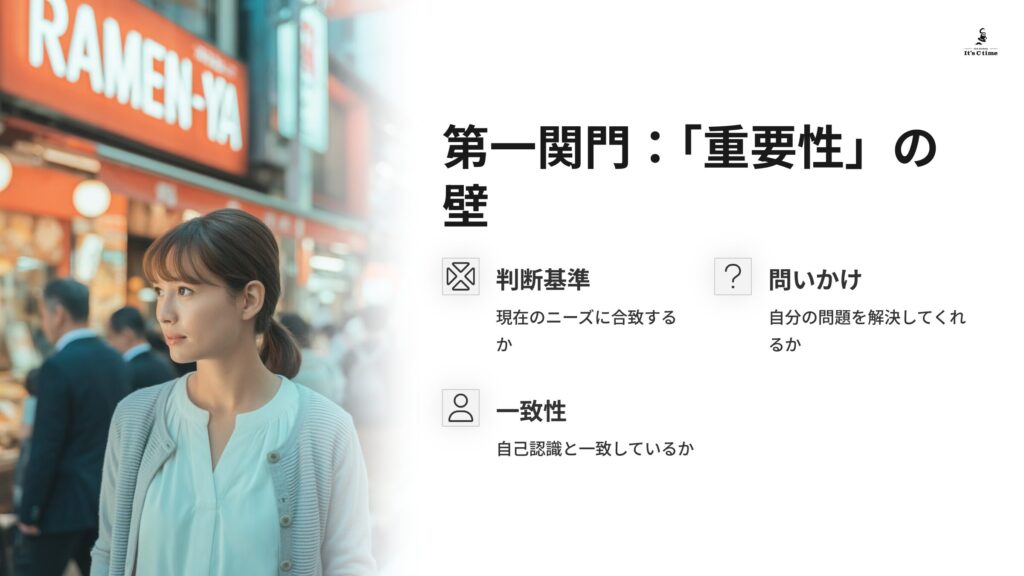

1-1. 第一関門:「重要性」の壁

「これは自分にとって重要な情報か?」

第一の関門は「重要性」です。お客様の脳は自分にとって重要でない情報を瞬時に遮断するよう設計されています。たとえ素晴らしいメニューや雰囲気を持つ店舗でも、お客様にとって「重要」と認識されなければその情報はスルーされてしまいます。

例えば、お店の前を通りかかった人が看板を見ても「自分に関係ない」と判断すれば、その情報は脳内で処理されず存在しないものとして扱われるのです。

脳科学的に見た重要性の判断基準

– 自分の現在のニーズに合致しているか

– 自分の解決したい問題に答えを与えてくれるか

– 自分の属するグループや自己認識と一致しているか

飲食店が実践すべき重要性アップの戦略

1. ターゲットとなるお客様のペインポイント(痛点)を明確に理解し、それに訴えかける

2. その地域で唯一の特徴(例:本格的な地方料理、特定の食材へのこだわり)を前面に出す

3. 時間帯によってターゲット層を変え、それぞれのニーズに合わせたメッセージを発信する

4. 店頭看板やメニュー表紙で最も重要なベネフィットを一目で伝える

1-2. 第二関門:「好意度」の壁

「好きか、嫌いか?」

第一関門をクリアし「重要」と認識された情報は、次に「好意度」という関門に直面します。これは「価値があるか」という瞬間的な判断です。お客様の脳は、好意的な感情を抱かない限り、情報の処理を続けません。

好意度は、お客様のプレファレンス(好み)そのものであり、価値判断の本質です。例えば、あなたのレストランの料理写真が美味しそうに撮影されていれば、お客様の脳は瞬時に「美味しそう!」という好意的な判断を下します。

好意度を獲得するためのポイント

– 期待を超えることが重要(期待=消費者の脳が持っている相場感・基準)

– 視覚的魅力が最も即時的に好意を形成する

– 五感すべてに訴えかける要素を取り入れる

飲食店が実践すべき好意度アップの戦略

1. ビジュアルの強化

– メニュー写真のプロフェッショナルな撮影

– 店内装飾の見直し

– スタッフの身だしなみ

2. 五感へのアプローチ

– 香り:店頭での調理の香りを演出

– 音:心地よい音楽や調理音

– 触感:テーブルや椅子、食器の質感

3. 期待超えの要素

– 同価格帯の競合店より品質が高い

– メニューのバラエティが豊富

– 通常よりも多い営業時間

1-3. 第三関門:「納得性」の壁

「本当に大丈夫か?」

第一・第二関門をクリアした後、特に重要な決断や高額な商品・サービスに関しては、脳のより高度な思考システムである「System 2」が活性化し、最終確認を行います。

ここで「納得性」が問われるのです。たとえ「重要だ」と認識され、「好きだ」と判断されていたとしても、何かが引っかかってスッキリしないと、購買には至りません。

「System 2」が抱く典型的な疑問

– 便益は本当に手に入るのか?

– 価格は妥当なのか?

– 他の選択肢と比べても良い選択なのか?

飲食店が実践すべき納得性アップの戦略

1. 便益の証明(Reason To Believe)

– シェフの経歴や修行経験

– 食材の産地や調達方法の説明

– 顧客の感想や評価の掲示

2. 価格の妥当性

– 平均価格より25%以内のプレミアム設定に抑える

– 価格の根拠を明確に(特別な食材、調理法など)

– コストパフォーマンスの高さを示す

3. 比較における優位性

– 競合店にない特徴のアピール

– メニューの独自性の強調

– サービスの質の違いを具体的に示す

2. デジタル時代における本能に刺さるマーケティング

現代はスマホの普及により、他の飲食店の情報や口コミを一瞬で調べられる時代になりました。Eコマースの発達も急速に進み、世界中の商品と店舗情報が手のひら一つに集約されています。このデジタル時代の変化は飲食店マーケティングの在り方も変えています。

2-1. 比較検討コストの劇的な低下

かつての昭和時代は、店舗の比較検討には大きな労力が必要でした。しかし今や、お客様はスマホで数秒のうちに複数の飲食店を比較することができます。このことは、ブランド設計とマーケティング・コンセプトの重要性をますます高めています。

デジタル時代の消費者心理の変化

– 比較検討が容易になった

– バックオフ(購入しない選択)のハードルも下がった

– 短時間で多くの情報を処理する能力が発達

対応すべき戦略

1. 長期的な視点でのブランド設計

2. 競合との明確な差別化ポイントの確立

3. 比較されることを前提としたコミュニケーション設計

2-2. 本能を刺す:脳が抗えない戦略

比較検討が容易になった現代では、お客様の「本能」に働きかけるマーケティングがより重要になっています。本能を刺すように飛んでくる価値は、脳にとって抗いがたく避けられないものだからです。

人間の基本的な本能の例

– 食欲:空腹時の料理の香りは抗えない

– 希少性欲求:限定品や数量限定は獲得本能を刺激する

– 社会的承認欲求:SNSで映える体験は他者からの注目を得たい本能に訴える

飲食店における本能刺激の実践例

1. 視覚に訴える

– 調理の過程を見せるオープンキッチン

– 素材の鮮度が伝わる陳列方法

– 皿から立ち上る湯気や炎の演出

2. 嗅覚に訴える

– 店頭で香る焼き立てパンやコーヒーの香り

– 調理中の香りが店内に広がるよう換気を工夫

– 季節感を演出する香り

3. 希少性を演出する

– 「本日限り」「数量限定」のメニュー

– 旬の食材を使った期間限定メニュー

– 予約が取りにくい雰囲気の演出

4. 社会的承認欲求を満たす

– インスタ映えするプレゼンテーション

– 食べている様子が撮影したくなる仕掛け

– 地元の著名人や影響力のある人の利用事例(許可を得た上で)

3. 「井戸端会議効果」:社会的動物としての人間心理を活用する

SNSが爆発的に普及している理由の一つは、「他人がどうしているか」「他人に自分がどう見られているか」という社会性動物であるヒトの本能に働きかけているからです。飲食店でもこの「井戸端会議効果」を活用することができます。

3-1. コミュニティ感覚の創出

実践アイデア

– 常連客同士が交流できるカウンター席の設計

– スタッフと顧客の関係構築を促す接客トレーニング

– 地域に根ざしたイベントの定期開催

3-2. 情報共有の促進

実践アイデア

– 顧客参加型のメニュー開発プロジェクト

– SNSでの投稿特典の提供(例:「当店の料理を投稿いただくと次回10%オフ」)

– 口コミを促進するリマインダーの設置

4. 3つの関門を突破する統合的アプローチ

成功するマーケティング・コンセプトを設計するための核心は、次の3つの質問に明確に答えることです:

1. この飲食体験は、顧客にとって本当に重要か?

2. この飲食体験は、魅力的で好ましいものか?

3. 提供する価値と価格のバランスは納得できるか?

4-1. 実践のためのチェックリスト

重要性の関門を突破する

– □ ターゲット層の切実なニーズや欲求に直接訴えかける言葉を選んでいるか

– □ 差別化ポイントを明確にしているか

– □ 視線を引く色使いやデザインを採用しているか

好意度の関門を突破する

– □ 五感に訴える魅力を強化しているか

– □ 期待を超える「驚き」の要素を取り入れているか

– □ 顧客の自己イメージを高めるような価値提案をしているか

納得性の関門を突破する

– □ 食材の産地や調理法の詳細な説明を提供しているか

– □ シェフのストーリーや経歴を伝えているか

– □ 他のお客様の口コミや評価を活用しているか

– □ 価格の妥当性を示す工夫をしているか

– □ 他店との明確な違いを提示しているか

本能に刺さる仕掛け

– □ 視覚・嗅覚・味覚・触覚・聴覚の五感すべてに訴えかける要素があるか

– □ 希少性や限定感を演出しているか

– □ 社会的承認や所属欲求を満たす仕掛けがあるか

– □ 「井戸端会議効果」を活用する施策を取り入れているか

5. まとめ:脳科学マーケティングが飲食店を変える

マーケティングは、本質的には脳に対する攻略ゲームです。お客様の脳に「重要だ!」→「好きだ!」→「なるほど!」とその順番で認識させるための戦略的アプローチが成功の鍵を握っています。

デジタル技術の発達により比較検討のコストが劇的に下がった現代だからこそ、脳科学に基づくマーケティング戦略が飲食店の生存と成長を左右します。人間の本能に刺さる体験を設計し、3つの関門をスムーズに突破できるマーケティング・コンセプトを構築できれば、激しい競争環境の中でも持続可能な強いブランドを確立することができるでしょう。

マーケティングは単なる広告や宣伝ではなく、お客様の脳と心理を理解し、働きかけるサイエンスとアートの融合です。この知見を活かし、「なぜかまた行きたくなる」魅力的な飲食店づくりにお役立てください。

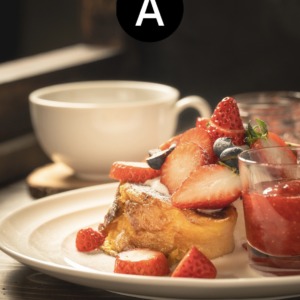

当社「It’s C time」ではプロフェッショナルな撮影サービスを提供しています。名古屋を拠点に、飲食店・EC事業者・建築業界向けに、本能に訴えかける魅力的な写真撮影・動画制作をサポートいたします。

撮影プランの特徴

プロのカメラマンによる撮影は、単なる記録ではなくお客様の無意識に働きかけ、強い購買意欲を引き出す戦略的なマーケティングツールとなります。あなたのお店やサービスの魅力を最大限に引き出し、「なぜかこの店を選びたくなる」心理的効果を生み出します。

詳細な撮影プランは下記リンクをご覧ください。

- It’s C timeの連載記事「飲食店マーケティングの核心:本能に刺さる戦略とは」シリーズ

名古屋の飲食業界で商品開発や販促に15年携わる。現在はスイーツECを展開しつつ、飲食・EC向けに撮影を通じたビジュアルマーケティングを支援。

食と空間の魅力を引き出すためのブランディングや販促のヒントを発信中。

撮影のご相談はこちら